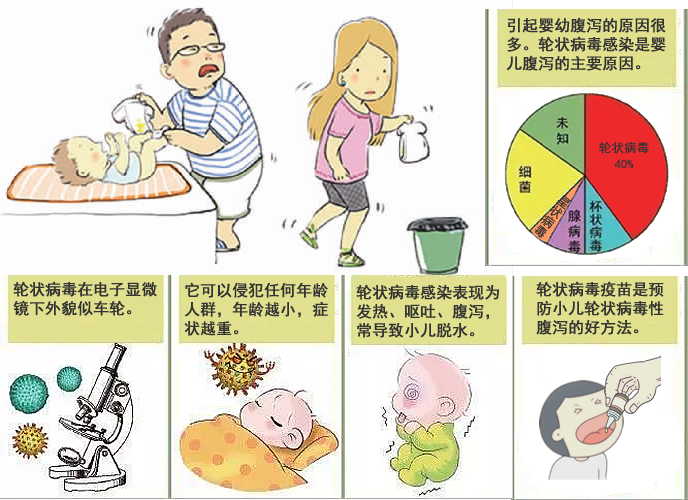

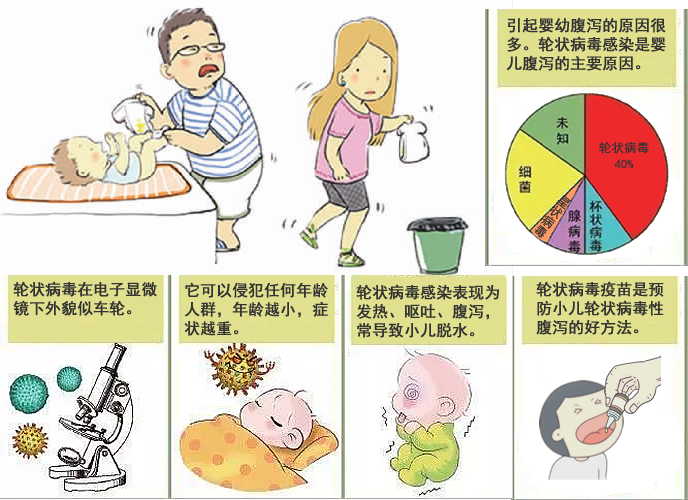

輪狀病毒是導致全世界范圍內(nèi)兒童、嬰兒腹瀉的最常見病原體,是引起嚴重脫水性腹瀉的最常見病因,很多孩子在5歲之前都被輪狀病毒感染過,對經(jīng)濟造成巨大的損失。由于缺乏有效的治療方式,由輪狀病毒引發(fā)的疾病每年導致約21.5萬名嬰兒死亡,主要集中于低收入國家。即使是在衛(wèi)生水平很高的發(fā)達國家,輪狀病毒也是導致嚴重腹瀉最普遍的原因。

人是人輪狀病毒株的唯一宿主,盡管經(jīng)典的流行病學還沒有確定輪狀病毒從動物傳播給人,但含有動物和人輪狀病毒基因片段的重配輪狀病毒株已被確認。傳染源主要為被感染的人。患者急性期糞便中有大量病毒顆粒,腹瀉第3~4天糞便中仍排出大量病毒,病后持續(xù)排毒4~8天,極少數(shù)可長達 18~42天。患病嬰兒的母親帶病毒率高達 70%。輪狀病毒主要通過糞口途徑密切接觸感染,潛伏期2-4天后出現(xiàn)水樣腹瀉和嘔吐,繼而導致脫水癥狀,并伴有發(fā)熱和腹痛。

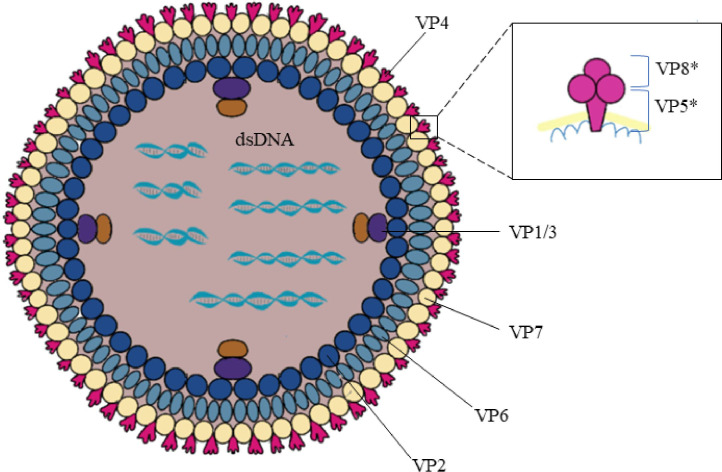

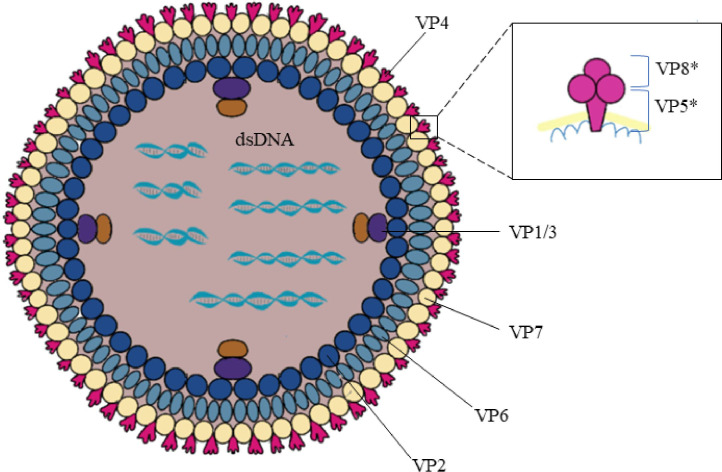

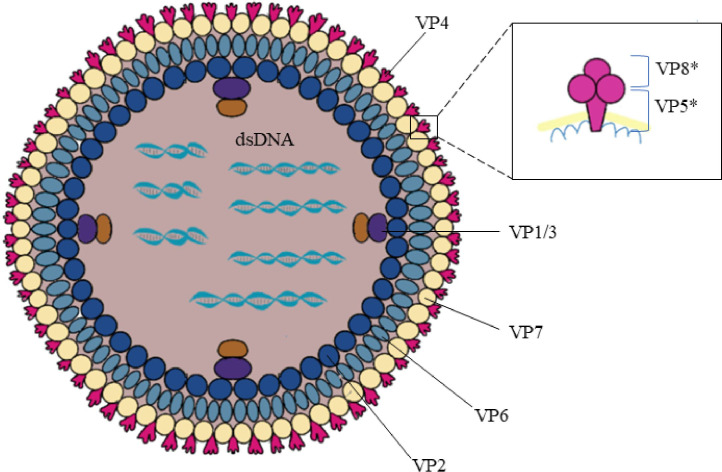

1973年,Bishop等人首次發(fā)現(xiàn)輪狀病毒。人輪狀病毒屬于呼腸孤病毒科輪狀病毒屬,為無包膜RNA病毒,顆粒直徑約75nm,由三層二十面體蛋白衣殼組成。其基因組為包含 11 個節(jié)段的雙鏈 RNA ,編碼 6 個結(jié)構(gòu)蛋白(VP1、VP2、VP3、VP4、VP6、VP7)和 5 個非結(jié)構(gòu)蛋白(NSP1、NSP2、NSP3、NSP4、NSP5),內(nèi)殼蛋白為 VP6,核蛋白為 VP1、VP2 和 VP3,最外層由兩種蛋白形成,VP4 和 VP7,其中 VP4 形成刺突樣結(jié)構(gòu)。在輪狀病毒感染細胞過程中,VP4 蛋白經(jīng)胰蛋白酶作用,裂解形成 VP5*和 VP8*兩個功能多肽片段。VP8*蛋白主要參與受體識別,對病毒宿主范圍和病毒感染具有重要作用。感染過程中宿主產(chǎn)生的 VP8*特異性單克隆抗體和抗血清,具有中和病毒的能力,可以阻斷病毒與宿主細胞的結(jié)合和侵入。

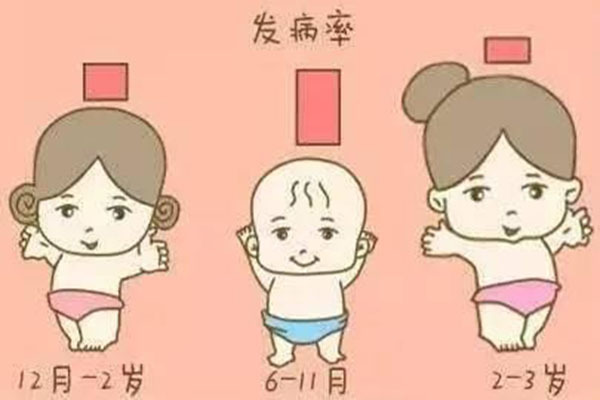

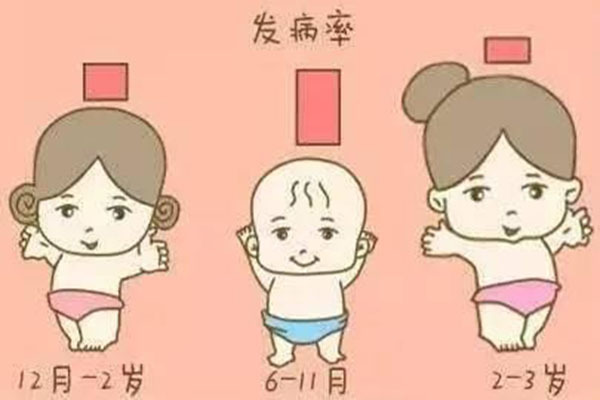

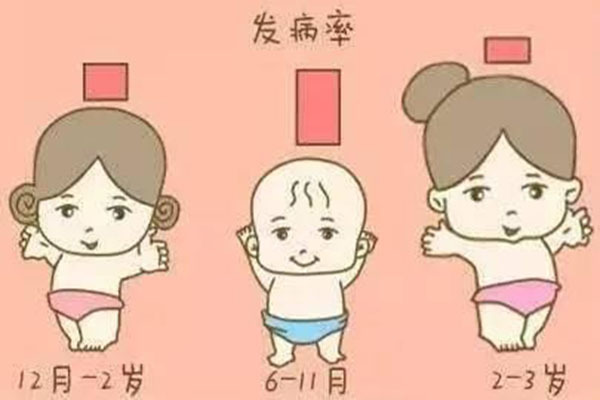

根據(jù) VP8*核苷酸序列差異,可以將 A 組輪狀病毒分成不同的 P 基因型,其中 P[8]最為常見,P[4]次之,P[6]主要分布在非洲地區(qū),P[4]、P[6]和 P[8]型的占比超過 90%。HRV 外殼蛋白 VP7(糖蛋白或 G 蛋白)決定 G 血清型,外殼蛋白 VP4(蛋白酶敏感蛋白或 P 蛋白)決定 P 血清型,常見的人 A 組輪狀病毒 G 血清型為 G1、G2、G3、G4、G9,P 血清型為 P4、P8。A 組輪狀病毒主要感染嬰幼兒,患病高峰年齡為6~24個月齡,6個月齡以下嬰兒由于有來自母體的抗體而較少發(fā)病。新生兒和成人也可感染,但成人感染后多無明顯癥狀或僅有輕癥表現(xiàn)。輪狀病毒感染后可產(chǎn)生抗體,特異性IgG持續(xù)時間較長,有無保護性尚未肯定。有再次感染而發(fā)病的報道。A組輪狀病毒感染呈世界性分布,全年均可發(fā)病。在溫帶和亞熱帶地區(qū)以秋冬季為多見,在熱帶地區(qū)無明顯季節(jié)性。是發(fā)達國家住院嬰幼兒急性感染性腹瀉的主要原因,是發(fā)展中國家嬰幼兒秋冬季腹瀉的主要原因。

在我國,90%以上的2歲以內(nèi)嬰幼兒感染過輪狀病毒,0-5月齡嬰兒糞便中輪狀病毒檢出率為34%,6-11月齡嬰兒檢出率為 53%,12-23月齡為57.7%,24-35 月齡為39%,36-59月齡為15%。輪狀病毒腹瀉患兒中男女性別比為1.77:1。我國每年10月份到次年1月份為發(fā)病高峰期。輪狀病毒侵入人體后主要侵犯小腸,通過輪狀病毒外殼蛋白 VP,(吸附蛋白)與腸黏膜絨毛上皮細胞上的輪狀病毒受體結(jié)合而進入上皮細胞。然后在上皮細胞胞質(zhì)內(nèi)增殖,使小腸絨毛上皮細胞受到破壞、脫落。使正常腸黏膜上存在的絨毛酶如乳糖酶、麥芽糖酶、蔗糖酶減少,同時降低雙糖向其他單糖轉(zhuǎn)化,不被吸收消化的雙糖在腸腔內(nèi)積聚造成腸腔內(nèi)高滲透壓,使水分移人腸腔,導致滲透性腹瀉和嘔吐。

目前認為腸上皮刷狀緣帶有乳糖酶是輪狀病毒受體,可使病毒脫外衣殼進入上皮細胞。嬰兒腸黏膜上皮細胞含大量乳糖酶,易感染輪狀病毒。隨年齡增長,此酶量減少,易感性下降。因此,A 組輪狀病毒主要感染嬰幼兒。但某些人種乳糖酶不隨年齡增長而發(fā)生變化,在這些人群中的成人也易發(fā)生輪狀病毒感染。疫苗接種是預防輪狀病毒感染的最有效、最簡單、最佳的手段,所以應盡早接種。經(jīng)常用溫水和肥皂清洗您和孩子的手,注意水源及食物衛(wèi)生,餐具奶瓶嚴格消毒。

▍供稿:疫規(guī)劃所-豆巧華、郭永豪、楊建輝、呂宛玉、張璐

▍來源:河南疾控